Provincia. Nei giorni scorsi la Germania ed il Belgio sono state colpite da una grave alluvione che ha causato più di 150 morti e centinaia di milioni di euro di danni. Un fenomeno meteo che, seppure in scala molto amplificata, è risultato essere molto simile a quelli che, da una decina d’anni a questa parte, caratterizzano con triste puntualità le stagioni autunnali ed invernali della Liguria e della provincia di Savona in particolare. E giusto ieri in Emilia si è registrata una grandinata violentissima, che ha mandato in frantumi i vetri di moltissimi veicoli in viaggio sull’autostrada.

A detta degli esperti, i territori dei due paesi del nord Europa sono “ben curati”; tuttavia, la violenza dei fenomeni meteo è stata davvero irresistibile ed è riuscita a vanificare ogni tentativo di messa in sicurezza. Viene dunque da chiedersi cosa sarebbe successo se masse d’acqua analoghe si fossero abbattute sull’area ligure, da sempre definitiva “a rischio” e “debole” dal punto di vista idrogeologico. Tutti noi abbiamo in mente ciò che è accaduto nel 2019 e nel 2016 in tante zone del savonese. I danni sono stati più che ingenti. Basti pensare al crollo del viadotto di Madonna del Monte sulla Torino-Savona.

Per andare oltre le mere ipotesi e avere un quadro più completo della situazione, la redazione di IVG.it ha voluto chiedere ad alcuni esperti del settore qual è lo “stato di salute della nostra provincia” e, soprattutto, quale sarà il suo aspetto da qui a cinquant’anni e cioè dopo che avremo (con tutta probabilità) superato eventi e fenomeni meterologici sempre più violenti.

Tra gli esperti ai quali il nostro quotidiano ha deciso di rivolgersi per questa “prima puntata” ci sono Luana Isella e Alessandro Scarpati, geologi e “Disaster manager”, cioè tecnici in possesso delle competenze necessarie a fronteggiare catastrofi simili, nonché amministratori pubblici (Isella è consigliere comunale di Loano con delega alla protezione civile e consigliere provinciale delegato alla viabilità, Scarpati ha ricoperto lo stesso ruolo in Comune ad Alassio, oltre ad essere stato dal 1999 al 2004 assessore provinciale a Savona alla difesa del suolo e protezione civile).

Il cambiamento è inevitabile

In prima battuta, è necessario fare una precisazione. La Terra è un organismo in costante mutamento ed i cambiamenti si concretizzano anche in eventi meteo come quelli che hanno interessato Germania e Belgio nei giorni scorsi.

“Nel corso delle varie ere geologiche – spiega Luana Isella – l’evoluzione naturale del pianeta ha comportato cambiamenti costanti. Sicuramente la presenza dell’uomo ha comportato un’accelerazione di alcuni processi (l’inquinamento ed il surriscaldamento globale sono tra le cause principali di questa accelerazione) ma è bene precisare che se anche l’uomo non abitasse la Terra, qualcosa accadrebbe ugualmente.

“Alluvioni, terremoti, pandemie ci sono sempre state – aggiunge Scarpati – La cosiddetta ‘alluvione del millennio’ ha colpito la Germania nel 1300 ed è stata molto più violenta di quella verificatasi ultimamente. Tuttavia, nessuno se ne ricorda. Oggi tutti noi siamo portati a pensare che nulla dovrebbe accadere e tutto dovrebbe essere immutabile, ma ciò è impossibile. Il pianeta è in costante mutamento”.

La situazione della Liguria

Proprio perché il cambiamento è una costante e la presenza dell’uomo ha in parte influito sull’accelerazione di determinati processi, viene da chiedersi se la Liguria, come detto territorio fragile, sia tale per proprie caratteristiche “genetiche” o qualche fattore esterno l’abbia portata ad essere così.

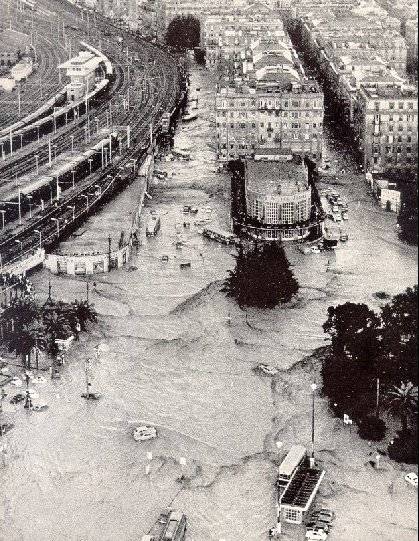

“La Liguria è geologicamente fragile – sottolinea Scarpati – E’ un territorio caratterizzato da forte acclività [cioè con forti pendenze]. Inoltre, la sua morfologia comporta che nel Golfo di Genova si creino spesso basse pressioni che poi innescano fenomeni molto intensi come quelli registrati nel 1970, nel 1992 e nel 2000. Il più violento di tutti è stato quello avvenuto nel 1970 e cioè oltre 50 anni fa, quando ancora nessuno parlava di cambiamenti climatici. Oggi queste perturbazioni sono molto più intense”.

Isella aggiunge: “La Liguria è caratterizzata da rocce molto giovani e da una forte acclività, come sottolineato da Alessandro: andiamo da quota zero a quota 1.400 metri in pochissimo spazio. Questi elementi certamente influiscono sulla sua stabilità. Ma non possiamo nemmeno dimenticare come, negli anni del boom economico ed edilizio, la pianificazione territoriale sia stata del tutto scarsa. In quel periodo si è spesso costruito in corrispondenza di corsi d’acqua o si è scelto di effettuare tombinature e canalizzazioni senza effettuare, a monte, studi idraulici. Oggi, quindi, ci troviamo a combattere da una parte contro eventi meteo sempre più importanti, dall’altra contro la fragilità del territorio e dall’altra ancora contro le conseguenze di una edilizia spinta figlia di una mancata pianificazione soprattutto dal punto di vista idrogeologico; mancata pianificazione che non ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche del territorio. Molti rii, per esempio, hanno tratti a cielo aperto, poi spariscono sottoterra oltrepassando varie infrastrutture come la via Aurelia o il tracciato della ferrovia. Alla fine ci si è quasi dimenticati che in quel punto c’è un corso d’acqua”.

Le strozzature sul Letimbro

Questa fragilità è stata “fotografata” circa vent’anni fa dai cosiddetti “Piani di bacino”, che hanno mappato le zone a rischio. Come ricorda Scarpati, questi Piani “contenevano anche un ‘Piano degli Interventi’ da realizzare per mettere in sicurezza il territorio. Per la provincia di Savona erano previste opere per 400 milioni di euro. Peccato che in vent’anni quasi poche di queste opere abbia visto la luce. Savona, che pure è la città capoluogo, è l’esempio emblematico di questa situazione. I ponti sul Letimbro che creano le strozzature più critiche sono ancora tutti lì ed il risultato è che la zona del Letimbro e dell’università sono tuttora zone ad alto rischio”.

Per Scarpati la gran parte delle opere non sono state realizzate per una “mancanza di occasioni di finanziamento. In un contesto del genere, l’unica cosa possibile per cercare di limitare il pericolo è formare la popolazione e ‘insegnarle’ a convivere con certi rischi. Non appena in Belgio si è avuta certezza di ciò che sarebbe successo, la gran parte dei paesi sono stati sgomberati; in Germania ciò non è avvenuto, nonostante le previsioni. In questi casi la prima cosa da fare è cercare di salvare quante più vite possibile. Noi sappiamo quali sono le zone a rischio: mettere a punto un efficace sistema di protezione civile, che in caso di allerta sappia informare le persone su quali comportamenti adottare, è la prima cosa”.

“Oggi – aggiunge Luana Isella – il miglior risultato al quale si può puntare in caso di eventi molto gravi è avere vittime zero. E’ ciò che è successo nel 2019 nonostante la grave devastazione a cui abbiamo assistito. In quel caso non ci sono stati né feriti né vittime. Ciò è stato possibile anche perché finalmente la gente ha capito quale messaggio porta con sé la proclamazione di un’allerta meteo. Quindi evitare gli spostamenti se non strettamente necessari, mantenere comportamenti prudenti e via discorrendo”.

Mantenere comportamenti corretti, dunque, diventa fondamentale in assenza di una messa in sicurezza del territorio completa e compiuta. Ma serve altro: “Come precisato da Alessandro, nella nostra zona si concentrano perturbazioni molto rilevanti a causa della conformazione del nostro territorio, quindi fenomeni di questo genere sono attesi con sempre maggiore frequenza. Al di là delle iniziative di protezione civile, quindi, occorre mettere in atto interventi mirati. Che sono già ‘scritti’ dato che le situazioni più critiche sono già note. Sarebbe necessario che ogni Comune, ogni Provincia ed ogni Regione avessero una loro pianificazione, affinché le risorse necessarie ad attuare questi interventi siano ‘riservate’ annualmente sui bilanci delle pubbliche amministrazioni”.

“Anni fa per questo scopo c’era la cosiddetta struttura di missione ‘Italia Sicura’, che era utilissima ma è stata eliminata”, ricorda Scarpati con una certa amarezza.

L’utilità (a fini predittivi) di uno studio sistematico dell’intero territorio

Si dice sempre (o almeno spesso) che la conoscenza del territorio, frutto magari di uno studio attento e sistematico, sia la soluzione per evitare problemi di piccola o grande gravità. Ma non sempre ciò è possibile: “Non tutti i terreni sono accessibili – nota Isella – Ad esempio, perché sono di privati. E quando pure ci si può accedere, non è detto che la situazione resti immutata nel corso del tempo: magari il privato che pure ha acconsentito ad effettuare controlli dopo il controllo ha modificato la conformazione della sua proprietà, magari realizzando una strada che, in assenza di studi precisi, finisce per incanalare pericolosamente le acque che provengono dall’intorno. Fare prevenzione, insomma, è spesso difficile. Perciò sarebbe necessario che venisse ordinata dall’alto, da un ente superiore in grado di bypassare i vincoli”.

I controlli, per quanto utili, non possono tutto, come sottolinea Scarpati: “La Germania ha un territorio molto curato, eppure è successo quel che è successo. Quando arrivano certi fenomeni, quando cade una certa quantità di pioggia, i versanti vengono giù in ogni caso. Un esempio: in occasione dell’alluvione del 2000 la strada tra Alassio e Albenga era interrotta per frana in cinque punti. Era scesa talmente tanta acqua che i versanti si sono ‘sciolti’. Questo è un elemento che possiamo solo accettare. Non significa che il territorio non vada curato, ma il territorio ha un limite fisico oltre il quale non può andare”.

Quali soluzioni

Luana Isella fa un esempio concreto: “Rialto e Stella sono stati i territori maggiormente colpiti in occasione dell’alluvione del 2019. Solo per mettere in sicurezza le strade di Rialto, la Provincia di Savona ha speso quasi 5 milioni di euro. Immaginiamoci gli investimenti complessivi per sistemare tutto il savonese. Ciò è stato possibile solo grazie al contributo del ministero”.

Cittadine dell’entroterra vengono scelte primariamente per i costi degli immobili, più abbordabili rispetto a quelli della costa. Ma non sempre chi si trasferisce nell’entroterra poi “vive” il borgo. Né si occupa della sua manutenzione: “Chi va a vivere dalla costa all’entroterra non ha quella ‘cultura’ della cura del territorio di sua competenza. E quindi anche queste aree accusano una carenza di manutenzione, con ovvie conseguenze sulla loro stabilità in caso di eventi atmosferici di un certo rilievo”.

“Servirebbero un po’ di incentivi per il ripopolamento dell’entroterra – aggiunge Scarpati – L’ex ministro Barca aveva tentato di realizzare una ‘strategia per le aree interne’ che prevedeva proprio questo. Ma il territorio è talmente vasto…”

Il “problema” dei boschi

“Se prima il bosco era una risorsa – aggiunge ancora Isella – ora è diventato un problema. Se si volesse veramente affrontare questo tema, facendo davvero prevenzione anche su queste aree, allora bisognerebbe adottare una visione completamente diversa, gestita con enti territoriali sovraordinati, partendo dalle piccole manutenzioni fino ad arrivare ai grandi lavori strutturali ove necessario”.

Secondo Scarpati “ogni Comune dovrebbe avere un Regolamento di polizia rurale per disciplinare i doveri dei proprietari rispetto alla tutela e alla manutenzione del territorio e, soprattutto, le sanzioni in caso di inadempienza. Ma non tutti gli Enti ne hanno uno. Certo, poi occorrerebbe avere un corpo di polizia locale numeroso per fare controlli e farlo rispettare…”.

E dunque quali soluzioni si possono realizzare? Scarpati: “Come detto, il ‘Piano di bacino’ prevedeva per il savonese interventi per 400 milioni di euro. Non si tratta di interventi straordinari per far fronte ad eventi straordinari, ma opere programmate. La cifra è di vent’anni fa, quindi oggi il computo totale è sicuramente maggiore. Ma le opere sono quelle. Negli anni sono stati rifatti gli argini del Centa ad Albenga, il Teiro a Varazze, lo Sciusa a Finale. Ma resta il ‘problema’ di Savona, che è anche capoluogo, dove (come detto) i ponti sul Letimbro che creano i maggiori restringimenti e quindi possono essere causa di esondazione sono ancora al loro posto. A Savona i rischi sono gli stessi di vent’anni fa. Anzi, sono anche peggiorati a causa dell’incuria. C’è poi Noli, dove è stato fatto qualcosa per la strade del Rio, mentre è saltata la galleria progettata per il Capo. In quel caso la soluzione è stata scartata e quel tratto di costa resta estremamente pericoloso. La situazione di Capo Noli è emblematica: il versante è talmente ampio, la situazione talmente critica che non si potrà mai mettere in sicurezza”.

“Se dovessi immaginare un futuro di pianificazione territoriale – nota ancora Isella – io lo immaginerei nel segno della delocalizzazione. Non siamo dotati di grandi spazi, e questo specie sulla costa, ma effettivamente se cominciassimo ad adottare questo principio eviteremmo da tanti problemi. La prima cosa da delocalizzare, ad esempio, è la ferrovia. La gran parte degli attraversamenti ferroviari non sono idraulicamente adeguati”.

La cura dell’entroterra e della costa: in Liguria è demandata ai Comuni, unico caso in Italia

La Liguria ed il savonese hanno un entroterra fragile, ma anche sul fronte marino occorre una particolare attenzione. Da buon alassino, nella sua disamina della situazione delle nostre coste Scarpati non può che partire dalla città del Muretto: “La mareggiata del 2018 ha causato un forte arretramento delle spiagge di Alassio. E’ stato effettuato un ripascimento strutturale, ma è necessaria un’opera di difesa del litorale simile a quelle soffolte realizzate a Loano e Pietra Ligure: non danno problemi a livello paesaggistico e riducono drasticamente il moto ondoso”.

Se il passato non è roseo, neanche il futuro lo è: “Secondo le proiezioni, nel 2100 il livello medio marino sarà salito di un metro circa. Anche alla luce di questa situazione, occorre rivedere completamente la strategie di tutela delle nostre coste. Una competenza che dovrebbe essere in mano alla Regione, ma che in Liguria è demandata ai Comuni. E’ l’unico caso in tutta Italia. Nella vicina Toscana, le opere vengono progettate, finanziate e realizzate dalla Regione. Ciò per una legge varata nel 1999 dall’allora giunta Mori, una legge presa da tutti sottogamba e anche piuttosto fumosa, dato che non specifica la provenienza dei finanziamenti ma prevede che quando questi arrivano (come il caso dei 2,5 milioni elargiti dalla protezione civile nazionale al Comune di Alasso) poi a gestire l’intera pratica sia il Comune. E per i singoli Comuni è impegnativo mettere a gare opere come queste. Senza contare che, per quanto riguarda la tutela della costa, ogni tipo di responsabilità è in capo ai Comuni. Crolla il cimitero di Camogli? Frana via Campolungo a Genova? La responsabilità è del Comune, la Regione ne esce del tutto pulita”.

“La Regione – fa eco Isella – ha il compito di redigere il Piano della costa, di stabilire le normativa, ma poi gli interventi sono in campo ai Comuni. E’ una contraddizione che stride con quello che è successo nel 2018. Una gestione regionale darebbe una maggiore uniformità agli interventi”.

Migliora la consapevolezza

A giudicare dalla disamina effettuata finora, almeno gli esperti (e si spera non solo loro) hanno una certa consapevolezza dei problemi e di ciò che sia necessario fare.

“Negli ultimi anni siamo stati vessati parecchio – concede Isella – L’alluvione di Genova del 2011 è stato un vero e proprio ‘spartiacque’ culturale”.

“Le immagini che si sono viste in quell’occasione e che tuttora proietto in occasione di conferenze, con il centro di Genova pieno d’acqua e le auto spazzate via, fanno sempre un certo effetto”, aggiunge Scarpati.

“Per quanto si cerchi di lavorarci, il lavoro sulla popolazione non finisce mai – riprende Isella – Prendiamo la questione dei sottopassi: ogni volta che c’è una forte perturbazione, qualcuno ci resta incastrato dentro. Nonostante le raccomandazioni. Quindi come sarà il nostro territorio da qui a 50 anni? Difficile dirlo: sul fronte della prevenzione siamo già in ritardo e dobbiamo ancora lavorarci tanto; a livello di protezione civile stiamo andando bene e avremo solo margini di miglioramento”.

Il mare è cresciuto di 20 centimetri in 133 anni

La nostra provincia da qui a 50 anni, cioè la domanda che ha dato il via a questo servizio. Fare previsioni precise è complicate, ma per avere almeno un’idea del futuro è necessario dare un’occhiata al passato: “Secondo i dati dell’Istituto geografico militare, dal 1888 al 1955 la costa tra Diano Marina e Albenga si è abbassata di un centimetro. Questo solo per questioni tettoniche. Quindi quando si parla di innalzamento del livello medio del mare, i fattori da tenere in considerazione sono tantissimi. Un altro esempio: anni fa Alassio era più ‘bassa’. Poi ci sono stati fenomeni alluvionali che hanno portato notevoli quantità d materiali dalle colline. C’è un bilanciamento costante, non è solo il livello medio marino che si sta alzando”.

“Circa 11 mila anni fa, al termine della massima estensione della glaciazione pleistocenica, il livello marino era molto basso e la linea di riva era spostata verso mare di un chilometro. Da 11 mila a 8 mila anni fa il livello del mare sale di 35/45 metri, e di altri 12 metri negli ultimi 8 mila anni, di cui 3 metri negli ultimi 6 mila anni, e di 1.5 metri negli ultimi 5 mila anni (0.3 mm/anno). Intorno a 6 mila anni fa si ha la massima risalita della linea di riva verso l’interno della costa ligure, che aveva una quota sensibilmente più bassa della attuale”.

“Il ‘piano campagna’ del periodo romano di 2 mila anni fa era di qualche metro più basso dell’attuale e la linea di costa era sensibilmente spostata verso l’interno. Ad Albenga il mare lambiva il centro storico e ad Alassio, la piana era quasi completamente sommersa. Negli ultimi 1800 anni il forte dilavamento dei versanti ed il conseguente deposito di sedimenti, provoca un innalzamento della quota delle attuali piane costiere, e la linea di riva torna a spostarsi lentamente verso mare fino allo stato attuale. Ad oggi i dati del mareografo di Genova hanno misurato un innalzamento del livello del mare a Genova di 20 centimetri negli ultimi 133 anni, con una media di 0.66 mm/anno (il doppio di quella misurata negli ultimi 5000 anni); se però consideriamo l’intervallo 1999-2015, il ritmo di crescita misurato a Genova sale a 3,2 millimetri l’anno, in linea con i dati preoccupanti calcolati dall’IPCC nel mondo”.

“Un recente studio ha evidenziato una caratteristica unica di Loano. Il tratto di città compreso tra io Casazza e le Rolandette si trova su una conoide, cioè un deposito alluvionale dovuto ad un unico corso d’acqua. Che oggi non può essere individuato solo nel Nimbalto. Evidentemente, nelle ere precedenti, in questa zona esisteva qualcosa di molto più ampio, che poi si è ritirato lasciando come tracce solo gli scolatori a mare che vediamo ancora oggi”.

“Anche Ceriale è su una conoide – aggiunge Scarpati – In passato qualche vento catastrofico ha creato la conoide su cui è nata Ceriale. E non mi stupirei se in futuro qualche evento estremo portasse gravi danni. Il bacino è ancora quello”.

Insomma, come precisa Isella “non tutto è dovuto al cambiamento climatico: certo, è una componente, ma se analizzassimo approfonditamente i dettagli, se ripercorressimo la storia del territorio nel corso dei secoli, allora non ci stupiremmo di tante cose che accadono oggi. E che accadrebbero a prescindere dalla nostra presenza. Se nel 2019 avessimo affrontato l’alluvione col territorio in perfetta manutenzione, dubito non ci sarebbero stati problemi di sorta”.

“Perché oltre certi limiti il territorio collassa – ribadisce Scarpati – Oltre certe quantità d’acqua, i versanti si muovono, il materiale finisce nei corsi d’acqua, va a valle, crea instasamenti nei corsi d’acqua e quindi le esondazioni. Dopo le alluvioni si cerca sempre un colpevole, ma non sempre un colpevole c’è”.

Le aree più critiche

Scarpati non ha dubbi: “A livello di manutenzione dei corsi d’acqua, Savona è la realtà più eclatante. Se il fiume uscisse nella zona delle scuole, in quel punto avremmo un metro e mezzo/due metri d’acqua. E poi la già citata zona dell’università. Poi ci sono il Pora a Finale, che se esondasse nella parte terminale farebbe finire il centro sotto due metri d’acqua. Andora si è in parte adeguata, ma il centro resta ancora in zona rossa. Per non dimenticare rio Basco ad Albisola Superiore. Ma tutti i Comuni hanno bisogno di interventi.

Per Isella “la primissima priorità è effettuare una ricognizione degli scolatori a mare, dai primari ai secondari. Dopodiché a scalare ci sono le criticità geomorfologiche, cioè le frane. Tanti comuni hanno situazioni critiche e magari non hanno i fondi per intervenire quindi una priorità è istituire annualmente fondi per la difesa e la tutela del territorio, in base alle necessità”.

leggi anche

Mutamento climatico, il destino della Liguria/2: a Savona +1,5° in 70 anni hanno aumentato la violenza delle piogge